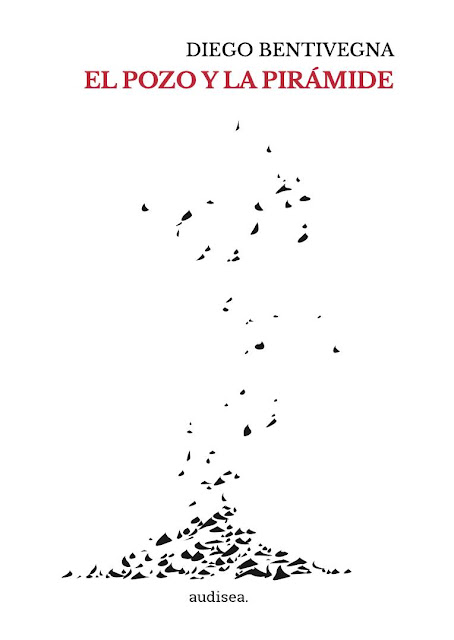

Entre el pozo y la pirámide hay un viaje, un

vacío, un clima grávido, una historia o las huellas de la violencia colonial de

esa historia, bajo un recorrido que adquiere la forma de un continuum sostenido por una elegía

terrenal que busca con la insistencia de su canto el punto en el cual la

realidad se perfora para que otras resonancias sean posibles.

El libro no solo da cuenta de un viaje, el

libro es un viaje en sí mismo y, como tal, un registro transido por el tiempo,

cuya lectura resulta una duración intensa. Entre el tiempo que transcurre y el

tiempo transcurrido, Diego Bentivegna compone una pieza coral desde la

construcción de un archivo que, aunque piedra, polvo, huesos, maraña, insiste en

una vitalidad inquietante, un ritornelo monstruoso en el centro mismo de una

tierra partida. Porque la de Bentivegna es una poesía que conduce a un

territorio extimio de nuestra historia: la historia de una tierra que se hace

territorio. No es de quien la trabaja, la tierra, es de los muertos que la

escriben:

No tenían por supuesto una escritura

como nosotros la pensamos;

tal vez

ni siquiera sembraban,

pero marcaban la tierra con los túmulos.

Así surgía su tierra manuscrita.

Las marcas de un tiempo otro confabula mundos: el mundo en la poesía se hace tiempo, por

allí transcurre un devenir infinito: “el tiempo de la migración”, el tiempo ancestral

como un “un tiempo largo”, “un tiempo anterior a la catástrofe” que es sobre

todo el “tiempo de fábula”. El libro inicia “Al principio” describiendo la

captación del ojo de una cámara para cerrar con “Todo el tiempo”; el poeta

añade: “todo el tiempo el aire” y resuena una música del silencio, porque, como

escribe Sergio Raimondi, “También el

silencio se dice en una lengua”.

La de Bentigevna, además, es una música seca

que se ejecuta en tres actos. El primer movimiento lleva por título el del

libro, “El pozo y la pirámide”. Son las memorias de un viaje, un verano, desde

las Sierras de Córdoba hasta la Pampa, más precisamente Leuvucó. Allí se

encuentra el monolito con los restos de uno de los últimos lonkos, Mariano

Rosas. Lo que serían anotaciones de viajes levitan rilkeanamente a las (im) posibilidades

de lo abierto: lo que empieza con el ojo

de la cámara queriendo captar “las hojas del algarrobo que se mueven/ casi

imperceptibles” se desenvuelve en toda la primera parte como sometido a un ver

apenas lo apenas visible.

La llanura es un animal cerrado;

la llanura también es un mundo;

es un círculo, con un leve declive,

apenas visible.

Del pozo a la pirámide: es la pirámide la que

cierra el mundo, para retornar en un inquietante segundo movimiento, “Cartas a

K y otros extractos”. Un archivo de trozos reescritos del texto de Nicolás Mascardi,

que el mismo poeta anoticia en las “Notas” del libro; una serie de

correspondencias a Athanasius Kircher es la puerta de entrada a la experiencia

del jesuita italiano a “este inhóspito desierto”.

El viaje finaliza con los restos de la elegía de

la cual se apartó para volver. El 25 de noviembre de 2017 asesinan, en el marco

de un operativo represivo a la comunidad Lafken Winkul Mapu, en la zona del

lago Mascardi, al joven Rafael Nahuel de 22 años. Los “Hechos del Mascardi” comienzan

por la indagación de las políticas del nombre “la Suiza argentina” y otra vez

el mundo se cierra y lo que apenas se oía se calla:

Cada uno caminaba

encerrado en su pequeño mundo,

y ninguno había oído

ni gritos ni disparos.

Nadie

La política de los nombres sugiere una política

del territorio, que los caballos pisan, las retamas abruman proliferando, el

primer europeo que vio las aguas y ahora llevan su nombre. La invención de este

archivo es convertida en poesía; entre una filología y una plegaría, el libro

es, entre otras cosas, la captura de una vitalidad que incluso es vital después

del fin y los pájaros, al igual que los ángeles, están entre el cielo y la

tierra. La poesía de Bentivegna nos dona otra posibilidad para la experiencia

poética porque al fin y al cabo leerlo “era tener un pájaro de azúcar en la

boca”.