[Noticia: el siguiente

ensayo apareció en el blog Los Sentimientitos en julio de 2009 firmado con el

nombre de Gentil Gigante, uno de los tantos heterónimos con los cuales

Siciliano solía publicar allí (me consta que el blog contaba a su vez con otros

miembros a parte de él, aunque bien pueden haber sido otra invención suya). La

exhumación de este texto hiperborgeano busca ser un discreto homenaje a un

ensayista injustamente olvidado, a un sitio donde podían encontrarse inspirados

ensayos sobre cultura pop y sobre todo a una época en su conjunto: la Golden

Age of Blogs todavía espera a su Edward Gibbon].

Jorge

Luis Borges escribió en 1945 un ensayo titulado Valery como símbolo. Aquel

texto acercaba el nombre de Walth Withman (la mañana en América) al de

Paul Valery (el delicado crepúsculo europeo). Aunque Borges advertía que

tal tarea podía parecer arbitraria o inepta, intentaré prolongar su juego

acercando el nombre de Bob Dylan al de David Bowie.

Surgido

de la infinita y misteriosa zona rural de Estados Unidos, ese desierto

metafísico que une y separa dos océanos, la música de Bob Dylan revolucionó la

música folk y transformó el lamento resignado del negro en una mística búsqueda

de verdades vagamente anticapitalistas. Sus relatos microscópicos comenzaron a

hacer eco en toda una nación y de alguna forma la esperanza moderna encontró en

su figura una suerte de profeta, una voz quejumbrosa buscando cambiar el rumbo

de la historia.

Pero

Dylan es mucho más y mucho menos que un símbolo. Zimmerman lleva consigo el

carácter errante de su religión y su constante movimiento ha logrado que su

figura, que cada vez se parece menos a un hombre y más a una idea, carezca de

centro. Dylan es endiabladamente ambiguo, huye y rechaza todo encasillamiento y

se mueve de un lugar escapando de sí mismo. Dylan pudo haber cantado contra el

capitalismo pero jamás se comprometió realmente con un partido de izquierda.

Dylan no dudó en ceder su música para vender autos y hoy es un excéntrico

millonario que se aloja en hoteles cinco estrellas. Dylan huye de la política

para dedicarse a los grandes temas: el racismo, la injustica y demás

abstracciones que como Pilatos lo dejan con las manos limpias. Dylan adolece de

ideología, de edad, de tiempo, de religión. T-Bone Burnett dijo alguna vez “no

sé si viaja en el tiempo o cambia de formas o como se llame. Pero lo mirabas un

momento y parecía un pibe de 15 años y volvías a mirarlo un segundo después y

tenía el aspecto de un anciano de ochenta años, y por entonces debía rondar los

treinta y tantos”. Dylan nunca necesitó máscaras porque nunca tuvo un

rostro definido. Como una idea que nace desde la nada y de inmediato se vuelve

eterna, es imposible precisar cómo o de qué forma llegó hasta nosotros. Dylan

pudo haber muerto hace 10 años o puede morir dentro de cinco minutos, da igual.

Su presencia física ha dejado de importar en el mismo momento en que empezó a

cantar. La vida de Dylan es menos una sucesión de hechos que una abstracción,

una respuesta, soplando en el viento.

Quizás

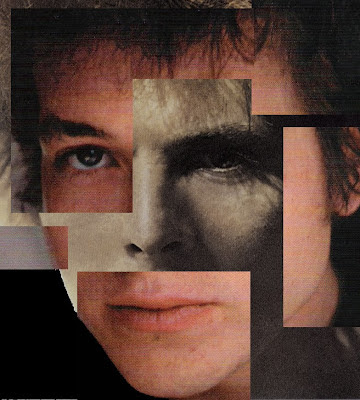

haya que decir que el europeo David Bowie es el opuesto perfecto de Dylan.

Bowie es una entidad corpórea seducida por el thanatos, la pulsión de

muerte. Bowie ha entregado su cuerpo a la fina decadencia de su continente. Su

sexualidad, sus constantes máscaras, han sido vanos intentos de huir de sí

mismo. Al final, Bowie nunca dejó de ser el flemático inglés apellidado Jones

que fue seducido por el fascismo y la estética nazi. No hay folklore en Bowie,

su música es decididamente blanca, completamente intelectual. Su personalidad

camaleónica nunca pudo transformarlo en otra cosa sino que lo reencontró con sí

mismo, con su mentalidad gélida y conservadora. Bowie nunca crítico al sistema,

más bien intentó transgredir la moralidad burguesa de la que salió y a la que

ha vuelto como un hijo pródigo. Hoy un banco lleva su nombre.

Dylan

es, como su país, una idea que navega en el tiempo erráticamente, sin llegar a

tocar el suelo del que surgió. Bowie, en cambio, ha buscado la máscara que le haga olvidar su mera condición humana, resignándose finalmente a ser él.

Dylan nunca tuvo una imagen definida, Bowie ha hecho un culto de eso, quizás

porque toda imagen guarda una mentira y la negación de sí mismo es una forma de

poder ser otro. Ambos procesos, opuestos, parecen ser metáforas de la historia.

Estados Unidos, una utopía que se deshace para no ser nada y hacerlo todo. Un

continente que se ha suicidado, Europa, se maquilla como un triste bufón para

afrontar su propio declive.

Ambos

artistas, geniales, se ubican en la fina línea donde la historia los escribe a

ellos y donde ellos escriben la historia.

[Fuente:

http://los-sentimientitos.blogspot.com/2009/07/historia-de-los-dos-que-sonaron.html]