A Marcelo Cohen, in memoriam

porque

me invitó a escribir reseñas breves como ejercicios de estilo

El

verano se adelanta a la primavera y por mediados de noviembre se instala como

el amigo indeseable. Yo entonces me oculto y cerca del mediodía veo por última

vez los claveles enanos, las vincas azules, las clavelinas rosas, los botones amarillos

como antenas de las santolinas y me pregunto, ¿sobrevivirán al calor que en

unas horas lo encenderá todo? ¿Será de nuevo perceptible el temblar de las

salvias escarlatas −no por el aleteo de un colibrí− sino por el estremecimiento

minutos antes de caer cual manto radiante de pétalos marchitos? ¿O cada

ramillete se desvanecerá, se desprenderá de su forma hasta dejar un tallo vacío

por el que todo comienza de nuevo mientras gravito alrededor de lo mismo? Leer

se convierte entonces en un desvío a toda obligación; escribir se vuelve un

estado de abandono a cualquier requerimiento del exterior, salvo esa mínima

atención al mantenimiento de un pequeño jardín. Y cada vez más me doy cuenta de

que la distracción es un camino, pero en el sentido de un método que responde a

raptos súbitos. Como el de algunos días atrás.

Hace ya bastante tiempo que ciertas fórmulas

retóricas me fascinan por el hecho de ser algo que parece allanar el momento de

comenzar a escribir o continuar la charla con alguien para que simplemente ésta

no decaiga. De todas esas fórmulas aquellas que tengan que ver con la primera vez de algo son mis

favoritas. Pero una sobresale al resto: Conocía

a… o también Leí por primera vez a… En

ese arranque creo intuir que está condensado un mundo y cierta imposibilidad de

volver a contar lo vivido. Tal vez porque la frase inicial esconde la pregunta

¿qué sé yo sobre…?, ¿qué puedo decir al respecto…?, y entonces uno está

obligado a contar lo que sabe y lo que no. Solo por eso, tal repertorio de

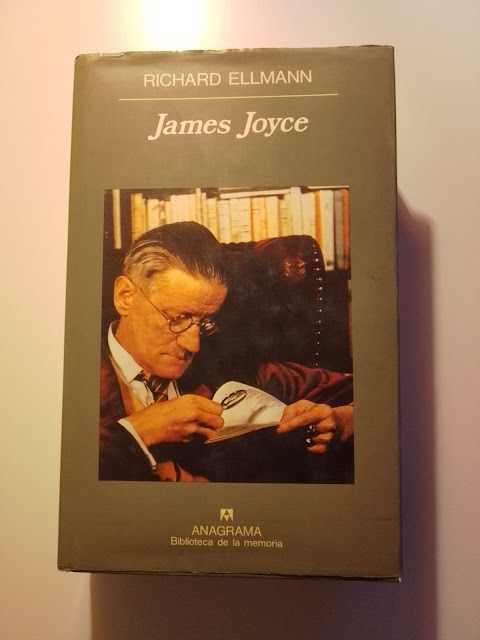

reiteraciones me interesa. No hace mucho quise contar mi sensación respecto a

la biografía de Richard Ellmann sobre Joyce. La había leído hace exactamente 23

años; recordaba el entusiasmo de sentarme un verano y de un tirón pasar por

Dublín, París, Trieste, Zúrich y otra vez París acompañando los restos de la tambaleante

familia Joyce: un hermano encarcelado, una hija atendida por Jung, el humor

melancólico de dos irlandeses demasiado vanidosos que se admiran y se recelan;

pero en el fondo, también recordaba no recordar mucho. Fue extraño, porque para

mi Ellmann era como un detective del siglo XIX tras los pasos de Joyce que

cubría todo el siglo XX. Y como una cosa siempre lleva a otra, terminé

afirmando −para mí solo− que tal vez esa había sido la primera vez que leí una biografía…

Hay dos procedimientos biográficos; en

primer lugar el documental, que depende básicamente del montaje para logar

cierta continuidad −en él el biógrafo cuenta con las piezas de lo que fuera un

mundo, algunas se han perdido, otras están maltrechas, pero sabe que ni

remotamente volverán a reconstruir lo que antes eran: la unidad de un todo; y en

segundo lugar, hay un procedimiento propio del ritmo del relato, que por

cierto, está interrumpido −y que como tal, se justifica por el fluir entre lo

que fueran una y otra de esas piezas sin importar tanto que algunas falten, u

otras, ahora, intencionalmente, puedan extraviarse por vocación del biógrafo.

Desde ya que ambos son procedimientos exacerbados por el horizonte de verdad al

que aspiran. Aun así, si el documental es fiel a la imagen de Proust que

Painter quisiera legarnos, también es monstruoso y justo para la intensión de Walter

Arensberg, a quien nada lo distrajo de afirmar que Shakespeare era Bacon en su

laberinto de criptografías. Sin que la verdad sea el fin del horizonte

biográfico, el ritmo del relato parece llevarse mucho mejor con el principio

compositivo del género: no hay biografía absoluta, porque la vida misma es una

constante interrupción −como no hay versión final de una traducción o como no

hay origen de un texto que, a futuro, no sea el precursor de un incierto

porvenir que lo rescate. En todo caso, lo que hay oscilando sobre ese principio

compositivo, es una licencia extraordinaria que funciona solo en presencia del

talento. Donald Shambroom en El último

día de Duchamp procede justamente volviendo absoluto el principio de no

absoluto que hay en toda biografía. Las últimas horas de Duchamp, junto a Man

Ray, su mujer y Robert Lebel son la vida de Duchamp; en ellas caben

problemas de obra, juegos de palabras, amistad, ajedrez y hasta un Duchamp

vuelto readymade por Man Ray que,

horas después de haber cenado con él, vuelve presuroso con su cámara para

fotografiarlo muerto como si se tratara de situar un último parpadeo difícil de

comprender; o como si se tratara de contornear el final repentino de una

ilusión que, nunca jamás, se podría comprender; porque para Duchamp, morir en

ese último día no fue más que un proceso de desaparición. Borges dijo que en un

determinado momento todo hombre se encuentra con su destino. ¿Por qué un

biógrafo no podría dar también con ese momento? Shambroom sabe que una vida como

totalidad cabe en el final de esa vida, en la pieza única que ahora está en el

comienzo, y a la que el biógrafo documental antes le adjunta mil páginas de un

decurso torrentoso. Por eso la eficacia biográfica tal vez esté en llegar a esa

pieza del final, pero en solo sesenta páginas; casi un abrir y cerrar de ojos,

como seguramente pase la vida al final de todo y por delante de nosotros.

Pero más allá de las cuestiones de

método, hay en la biografía un orden azaroso que responde a las formulaciones

retóricas; como cuando por caso leemos La

vida de… y ya nos sabemos ante la aventura de contar lo incontable. ¿Pero

cómo contarlo? Ese es siempre el problema. Uno podría pensar que el ritmo del

relato debe buscar en las aguas oscuras y correntosas del tiempo la perla de un

instante que hace al enigma de esa vida. Una vez hallado tal tesoro, que a

primera vista no parece tal pues llega a nosotros con el polvo de lo cotidiano,

o con la deslucida intensidad del barro de lo extraño, todo se encamina. Y tal

vez una biografía no sea más que eso, una imagen que vale como instantánea del

futuro, el cual, por supuesto, ya se conoce, pero requiere la explicación de su

origen. ¿En dónde se transparenta entonces tal advenimiento? Cuando este ensayo

comenzó, la formulación de esa pregunta fue el impulso de su escritura. Al azar

me topé con dos casos biográficos excepcionales en un momento en el que solo me

importaba la vida de los otros, el enigma y el misterio sobrecogedor del

talento ajeno que es el gran impulso para toda lectura que se detenga en

imágenes ausentes. El azar quiso también que esos libros sean la respuesta de

todo porvenir, aun cuando el porvenir siempre sea lo que falta.

Irène

Némirovsky en La vida de Chejov detecta

dos momentos en los que una biografía encuentra su razón de ser. Si contar una

vida erróneamente es la compulsión al detalle, pues bien, para salvar ese

defecto, que puede ser por cierto acertado, el detalle debe ser lo

suficientemente obvio como así también velado. La Rusia de Chejov, cercana a

Némirovsky, pero a la vez ya irreconocible, vuelve ahora a través de los

objetos. El mar, la estepa, una ciudad, sus calles, la casa de la infancia,

cualquiera de estos puede ser el escenario de esa vida; pero ocurre que, en

Chejov, ya son la vida de Chejov. La infancia dickensiana, perdida en el tiempo,

en la pobreza y en la brutalidad, resucitada por Némirovsky se parece demasiado

a las narraciones del futuro; o, mejor dicho, tal infancia solo puede volver

por el futuro en el cual descansa como un resto fósil depositado allí por las corrientes

que lo impulsaron. ¿Cómo es el hogar perdido de ese niño a fines del siglo XIX

como para ser también el hogar que Chejov rescatara, y, en definitiva, que lo

rescatara a él también del olvido? En un pequeño párrafo Némirovsky reúne a uno

y otro protagonista, y lo hace por medio de la escena de infancia que regresa a

cuenta de una escena de escritura solicitada en préstamo al autor de El jardín de los cerezos. Como si se

tratara de un drama, la didascalia biográfica va de la documentación al

hallazgo del ritmo cuando describe ese lugar de las primeras experiencias: “La

casita que alquilaban los Chéjov se alzaba en el fondo de un patio; tenía los

muros enlucidos con greda. Entre los hierbajos, los trozos de ladrillo y las

inmundicias que cubrían el patio, las pisadas habían abierto un tosco sendero

hasta el portal y otro hasta la cuadra. La casucha parecía arqueada, encogida y

maltrecha como una vieja”. La perspicacia biográfica despliega entonces su

método entre el “parecía” −que aun responde a la proximidad documental, y el

“como” −que abiertamente es la invención del puro ritmo; pues lo que existió

como tal ya no existe, a menos que exista como un legado del pasado, como la

Rusia de Chéjov arqueada, maltrecha y vieja que desde el futuro vuelve para

justificar su origen aun cuando todo ha envejecido como una vieja. Para llegar

a ser su mejor biógrafa necesariamente Némirovsky debe ser la mejor heredara de

Chejov; es claro que ha hecho suyo aquello de que éste “creaba un mundo a

partir de una cáscara de nuez”, y ante quienes se quejaran sobre la falta de

temas, como por caso caer en escribir una

biografía, ésta, del mismo modo que el autor de La gaviota respondería “pero ¿qué dice usted? Yo escribiría sobre

cualquier persona, sobre cualquier asunto”. Por lo cual escribir una biografía no

es una cuestión de temas, archivos o documentos a la mano, es una cuestión de

atención a los detalles, a lo que vincula uno y otro en un mapa de lo aparentemente

invisible. La melancolía de Chejov es el detalle con el cual Némirovsky ha

iluminando las piezas con las que elabora su biografía-jarrón, la cual, en las

fracturas, en los trizados irregulares de líneas serpenteantes, termina

otorgándonos un rostro del escritor que, en una mueca, o en un gesto de

inteligencia, acoge al niño y al adulto. En la tienda de su padre, un campesino

devenido comerciante y ultimado en su locura religiosa, el pequeño Chejov ya es

el escritor adulto: “Antón levantaba la cabeza y veía caer la nieve. La luz de

una vela vacilaba sobre el libro. Lo fastidiaba estar encerrado allí y no podía

evitar pensar que, al día siguiente, cuando sus amigos jugaran en la calle, él

seguiría clavado a aquel mostrador. Pero un niño infeliz busca y encuentra en

todas partes espacios de dicha, como haría una planta, que incluso en el suelo

más pobre absorbe nutrientes esenciales”. Si en el niño la atención ya está

presente, solo basta reencontrarla en el adulto formado, en el escritor de Flores tardías que parece cobijar al niño

melancólico: “Ha caído la primera nevada y luego la segunda y la tercera: ya

está aquí el largo invierno con su frío glacial. No me gusta el invierno ni

creo a quienes aseguran que les gusta. El invierno, con sus mágicas noches de

luna, sus trineos, cacerías, conciertos y bailes, no tarda en aburrirnos; dura

demasiado. Ha envenenado mas de una vida solitaria y marchita”. Si la vela y el

libro existieron, si el almacén familiar fue el último lugar del mundo y el más

alejado, si ese instante se perdió en el abandono de la infancia, o si

simplemente ese instante existe a la luz de lo que de él podemos encontrar en

el suelo conservado de la escritura, en realidad tal vez poco importe. Entre la

“planta” vigorosa y la vida ya “marchita” la sagacidad biográfica ilumina el

lecho oscuro de un océano.

Lo

extraño es que las formulaciones retóricas no siempre son privativas, hay también

en ellas el valor de nuestras metáforas, un impulso puramente alegórico tan

viejo como el origen del malentendido. Junto al libro de Némirovsky −vaya uno a

saber por qué− encontré otro del botánico Francis Hallé: La vida de los árboles. No dudé y decidí leerlo como lo que para mí

era: una biografía hecha de tiempo, quietud y silencio. Por supuesto que sabía

que Hallé abusaba de sus títulos; sus conferencias −amenas, bien pensadas y

ejecutadas para grandes auditorios− siempre me parecieron un acierto. Desde su

famoso Radeau des cimes, donde algo

de Julio Verne y Mark Twain se confabulan para llevar adelante su interés por

la arquitectura arbórea de la mano de un viaje en globo a la copa de los

árboles, jamás dudé de ninguno de sus trabajos. Un impulso científico demasiado

cerca de la poesía me había hecho disfrutar de cada párrafo que se sucedía sin

otra pretensión más que comunicar asombro y maravillas del mundo vegetal. Aun

así, el titulo de este último lo juzgué como un exceso, como una deliberada licencia

poética por demás peligrosa para un lector como yo. Paul Valéry había escrito

su famoso Diálogo con el árbol −también

Goethe, Rilke, Gide, Ponge se interesaron en estos− pero ¿una biografía de esos

seres impávidos quién había intentado? Por supuesto que el libro de Hallé

abunda en bondades aplicables a la propia vanidad discursiva, como cuando señala

la estupidez de Deleuze en sus excesos metafísicos al contraponer a los

anárquicos rizomas la verticalidad de los árboles, ignorando que los hay

subterráneos y de crecimiento horizontal. Pero es el mismo Valéry quien

justifica la apelación retórica de su título al señalar que “el árbol deja ver

su tiempo”; por lo cual Halle, que se ha pasado gran parte de su vida tratando

de definir su objeto, no duda en entenderlo como “tiempo hecho visible” en una

forma que está en constante relación con aquello que la circunda, al punto de

ser genérica y, a la vez, única e irrepetible. Tal definición acaso proviene de

la atenta mirada que lo caracteriza, y que no duda en encontrar ahí sus

fundamentos: “Hace algún tiempo pude admirar en California un árbol

sorprendente en el que había impactado un rayo cuando este era joven y del que

habían rebotado una enorme serie de gruesos troncos parecidos a columnas. Se

llamaba ‘el Partenón’, según me dijo el guarda forestal local que me

acompañaba. Sorprendido ante esa referencia a la cultura europea en un entorno

inesperado, me pareció que la analogía era bella y le pregunté por la edad del

árbol: 3.000 años. Busqué entonces la edad de nuestro Partenón europeo: 2.400

años. Cuando los griegos decidieron construir el templo de Atenea en la colina

de la Acrópolis, ese árbol tenía ya 600 años, y medía 100 metros de altura y 4

de diámetro. Probablemente fuese entonces cuando le alcanzó el rayo, pero

sobrevivió. Toda la historia de nuestra civilización grecolatina cabe en la

vida de un árbol”. Mas allá del espíritu científico de Hallé, me sorprendo al

derivar de ello que toda aventura de lo vivo necesariamente encuentra una

forma. Nudosa, retorcida, pero ágil al fin. ¿No es eso una biografía? ¿Una

aventura de la experiencia ajena hecha en el ritmo del lenguaje? ¿No es un

tiempo visible de imágenes que faltan ascendiendo y fundiéndose en la ceguera

de lo claro?

La

fórmula La vida de… es por demás

engañosa; en ella como siempre lo mas importante no es el sujeto, sino lo que no

puede ser dicho por sí solo teniendo que apelar a éste para tal cometido. En la

formulación retórica lo que se evidencia es el alcance intratable de un género

obstinado en su imposibilidad, ya que toda biografía aspira a ser un perfil no

del sujeto que la convoca si no de la dificultad que la justifica. Por eso lo

incontable es el tema de toda biografía, no la vida ya como unidad −un pobre

sujeto, sino la vida como algo justamente incontable y hecho de detalles −la

nervadura indiferente de mil hojas; es decir, como algo percibido,

experimentado, padecido cual el rayo en el tiempo que a nosotros también nos

alcanza. Por lo que deduzco que mientras escribo esto ha caído la noche −aun

sofocante como el día− y sé que me gustaría escribir la vida de las plantas, pero de mi casa, antes de que ellas o yo

desaparezcamos.