¿Cómo pasar de la notación al relato? Una

posible respuesta: no pasando. Las notas se hilvanan con un relato prometido,

sugerido o virtual, que se pospone o se depone. Una obra como la de Sergio

Delgado insiste en la tentativa moderna de combatir lo narrativo en el propio

relato. Se dirá que el gesto es extemporáneo. Concedido. Yo quisiera considerar

lo extemporáneo un valor, pues la legibilidad actual de la mayor parte de

nuestros escritores contemporáneos es demasiado consciente y programática.

Sucede que la premisa antinarrativa de Delgado

es, por lo menos en sus Parques, no diría feliz, pero sí positiva. No

propone un trabajo de horadación negativa, sino que, orientalmente, permanece

impasible. Como si la imposibilidad de narrar lo liberara para discurrir,

ensayar, reflexionar, describir, releer, interpretar, filosofar y, a veces,

también, narrar. El relato tácito sería el de los viajes (entre ciudades) y los

paseos (en los parques). Al coser las anotaciones y tramarlas en torno a un

espacio, se despreocupa del relato y se ocupa de escribir al azar regulado, así

como un paseo por un parque es un deambular libre pero pautado por los caminos

y accidentes del espacio.

Hay una novela de Delgado titulada El

alejamiento. De esos tratan estos Parques, de los alejamientos

auráticos que permiten una luminosa cercanía. Lo extemporáneo también es la

contracara de un abandono del problema del tiempo. Cada parque pertenece a una

ciudad y su retrato a un año determinado. Eso es todo. Delgado da por sentado

la refutación del tiempo que esboza Borges en “Sentirse en muerte”. El pasado

se ha vuelto parte de la experiencia espacial de estos paseos y

contemplaciones. Es un presupuesto y casi no se lo interroga. Las distancias no

solamente son las de los propios parques con respecto al cuerpo que los recorre:

también lo son entre las ciudades y entre los países, entre los puntos de

referencia de la ciudad y los propios parques. La distancia es temporal porque

es espacial: cuando Poeta vuelve al Square Le Gall, donde conversó largamente

con su amiga ahora muerta, y donde constata su ausencia y el recuerdo de ese

encuentro, el square es el otro, porque los árboles han cambiado, la atmósfera es

diferente. Como en el instante inaprensible, el espacio se experimenta cada vez

como el que ha sido. Cronista vuelve al Parque del Sur, en la ciudad de su

infancia, y el parque es el de su infancia, y el de ahora es la ausencia del

otro (es decir, su misteriosa, fantasmal presencia). Novelista vuelve a las

anotaciones sobre el Parc du Venzu, cuando la Bretaña se ha alejado, y

reconstruye esas notas sobre el origen del parque que, a su vez, significó una

serie de desapariciones.

El relato, así desarmado y hecho de

yuxtaposiciones, se demora en las posibilidades de variadas historias, cuyos

protagonistas no son humanos y a veces ni siquiera seres vivos. Historias de

cursos de agua, de árboles, de pájaros, de casas y de ciudades. Cronista,

Novelista y Poeta son naturalistas en las ciudades, arqueólogos en los espacios

naturales, historiadores de lo micro. Prefieren la observación a la verbalización

libresca de lo que los rodea en esas islas de naturaleza que encierran las

ciudades. En todo caso, se llega a lo libresco después del lento examen

empírico. A Poeta no le interesan, en principio, los árboles, ni siquiera los

ginkgos, sino este árbol singular, para después pasar a un ginkgo

célebre (el que sobrevivió a la bomba en Hiroshima), a la especie y a su

historia milenaria. Cada encuentro es acontecimiento y cada ente es

cuasi-subjetivo. Las piedras, los monos, los pájaros, los árboles, los cursos

de agua. Despojados de su estatuto de objetos de las ciencias y de su

disponibilidad de cosas explotadas o utilizadas, los entes reposan en el

éxtasis de sus cronistas, novelistas y poetas. Ni las ciencias de la historia

ni la biología, la geografía o la antropología se desdeñan, sino que se toman

parcialmente en la experiencia de una interrogación que se presenta como

subjetiva pero que desborda cualquier perspectiva.

Lo que obsede al paseante y contemplador es que

los lugares guarden los rastros de los que los habitan y los transitan. En este

sentido, es impertinente la diferencia entre naturaleza y civilización. El pequeño

estuario donde desemboca el Venzu, en la costa de Lorient, o el barrio de la

infancia del que forma parte el Parque del Sur: la misma inquietud por la

huella que el simple paso o el gran acontecimiento (una guerra, una catástrofe)

deja en el lugar. La pregunta por nuestra ausencia o la ausencia del otro de

esos lugares. Quizás son la misma inquietud. El paseante anhela que haya huella

o constata que en efecto la hay, aunque no pueda describirse o explicarse. Esta

pregunta es provisoria en la medida en que propone un sujeto que hace huella y

un espacio casi neutro que recibe la inscripción. Pero es un esquema inicial

para avanzar en una exploración en el que se vuelva asible o pensable la mutua

afección de los entes, la correlación entre este ginkgo, la conversación con la

amiga, el recuerdo de esta conversación, la ausencia presente, la certidumbre

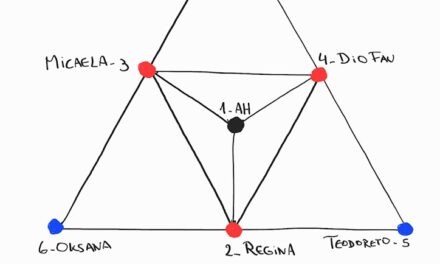

de la vida y lo inasible de la muerte. Pareciera que en Parques cada

cosa está conectada con cada cosa y esta mutua relación es también la

desconexión, la indiferencia o el alejamiento, como cuando, al comienzo de “El

Aleph”, Borges comprueba que Buenos Aires no parece haber inscrito en su

paisaje la muerte de Beatriz Viterbo.

Parque del Sur sería

el relato interrumpido y digresivo de una posible crónica. El género es

consecuencia de una cercanía del paseante con el espacio recorrido, una

cercanía histórica, biográfica. El alejamiento es lo que permite los regresos

periódicos y extrañados. Esta promesa está hecha además de la lectura de

crónicas, ficciones y teorías sobre el territorio argentino, que se especifica

en provincial, santafesino y barrial. El parque está situado entre la

naturaleza (el río) y la civilización (la ciudad), así como Santa Fe está

erigida entre ambas: ciudad insensata, fundada dos veces, incompleta,

incongruente, anticlimática. Borges pudo haberse inspirado en ella para su

ciudad de los inmortales. El barrio de la infancia es a su vez la infancia de

la ciudad y del país y del continente. Un yaguareté viaja en un islote de

camalotes por el Paraná y desemboca en el convento de San Francisco, construido

por los indios en lo que será uno de los bordes del parque. Sucedió el 18 de

abril de 1825. Ni Mateo Booz ni Juan José Saer parecen haber revisado la

crónica policial de la época, que tiene en sí misma ribetes novelescos. La

historia se vuelve mito. La huella de la garra del animal, que todavía hoy

puede verse en el museo del convento, más que acreditar la veracidad histórica

del acontecimiento, contribuye a estimular la imaginación colectiva y a espesar

la historia en los halos de la leyenda.

Si la experiencia de Cronista es el abandono de

un espacio vuelto extraño (el parque lo ha abandonado a él, que quiere

recuperarlo en la escritura), la de Novelista es la apropiación de un espacio

público que se erige junto con la nueva vida de quien lo narra. Esta aventura

subjetiva muy pronto se ve desbordada por aquello que ha desaparecido (el arroyo)

y lo que está en tren de desaparecer (la vieja torre de departamentos que se

destruye para construir el parque). La historia de la comunión, contada desde

la distancia espacial y temporal (la novela que podría escribirse), supone

pequeñas catástrofes, muertes silenciosas, abandonos que no constan en ningún

anal. El parque, oasis en medio de la civilización, se erige hiriendo la

naturaleza (el Bois de Bison), en un proceso de transformación del paisaje

urbano que tiene consecuencias sociales y hasta políticas. La civilización

misma se vuelve naturaleza en su destrucción: el desmantelamiento de la torre

es una verdadera carnicería. El novelista trabaja con la vida en un

sentido no orgánico: la de los seres sintientes y la de las cosas, como el

arroyo Venzu que, con su muerte, alimenta la vida de los mares. Como los

árboles, los cursos de agua, apenas recordados por su nominación, son, a la

vez, entes vivos y muertos (como en río Bièvre, entubado, en Square Le Gall),

o que viven y mueren, alternativamente.

Pues solo el otro muere. Yo no muero. La muerte

de la amiga convoca a Poeta una tarde en el Square Le Gall. Esta extraña

condición de las cosas que mueren y viven al mismo tiempo (como los inmortales

de Borges) hace presentir a Poeta que tal vez, misteriosamente, sea la

condición de todos los entes. También la nuestra. Es lo que permanece

impensable y tal vez solo pueda ser dicho por la poesía. El poema, piensa el

poeta, se dice antes de ser escrito: es impersonal, sucede en esa confluencia

de materia heterogénea, indiferente a la distinción naturaleza y civilización,

que coagula en la contemplación del paisaje urbano o natural, y del cual el

poeta solo la transcribe y firma. Square Le Gall tiene un tono

elegíaco, de ahí su protagonista. Pero esa elegía es no solo a la amiga

desaparecida, sino al país lejano, el del primer parque: una muerte recuerda las

otras, un parque trae el otro parque, una ciudad la otra, en un movimiento de

sístole y diástole. Cada cosa está conectada con cada cosa pero fuera de todo

esoterismo: una afectación física, química, material, que lleva de la piedra en

el lecho del río al aire en el que las ramas del árbol se agitan y se vuelcan a

los cielos.

De Cronista a Poeta el paisaje se

desmaterializa y la narración (o su promesa) se disuelve. El novelista está

entre ambos, porque parte de la exploración material del espacio y llega al

canto lírico en el que la materia se hace vibración sonora. No es que el

paisaje se vuelva interior en el estadio lírico, sino que el paseante va

desapareciendo en el espacio que se vuelve música de las esferas, vibración de

las cosas y orquestación de los entes. Tal vez entonces no se desmaterializa

sino que más bien desaparece como paisaje y se materializa como naturaleza en

la que los personajes que lo narran, lo mitifican y lo cantan se vuelven

habitantes de lo indistinto.