En Las tres vanguardias, Ricardo Piglia

expone una tesis que data de la década del ochenta. Que yo sepa, la primera vez

que la formula es en su diálogo con Juan José Saer, publicado en 1986 en Santa

Fe. La distinción entre tres tradiciones, una moderna, una posmoderna y otra de

no ficción, me resultó siempre útil en mis clases de literatura. Pero

los ejemplos americanos que daba Piglia de literatura posmoderna (Pynchon,

Dick, Burroughs) no le decían nada a mis estudiantes. De modo instintivo, yo

los reemplazaba por otros. Lo hice una vez con los únicos que se me ocurrieron

y desde entonces los repetí: Roberto Bolaño y Haruki Murakami.

Ignoro si estos nombres les dicen, a mis

estudiantes, algo más. Por mi parte, me parece que la caracterización que hace

Piglia les va bien. En este caso, el posmodernismo está valorado positivamente.

Aunque soy poco lector de literatura contemporánea (categoría, además,

problemática), intuyo que he leído a Bolaño y a Murakami (de modo incompleto y

sesgado) en gran parte por algunas de las cualidades que Piglia atribuye a esta

literatura, la primera de las cuales es su gusto por el relato, por el plot,

por las aventuras. No es casual, en consecuencia, que prefiera, de ambos, las

más extensas, Los detectives salvajes, 2666, El fin del mundo y un extraño

país de las maravillas y Crónica del pájaro que da cuerda al mundo,

aunque también he leído algunas más breves (Nocturno de Chile y Al

sur de la frontera, al oeste del Sol), además de los cuentos del chileno

(los tres libros que publicó en vida, que son buenísimos). Relatos que he leído

velozmente, entretenido, pero también haciendo pausas, buscando información,

pensando. Relatos que no se prestan ni al puro divertimento ni tampoco exigen

la lectura demorada y paciente de la literatura que Piglia llama moderna. En

contraste con ésta, que siempre me solicita que agote al autor, o que llegue lo

más lejos posible, a Bolaño y a Murakami los he discontinuado sin problema, una

vez hecha una idea de su poética, sin descartar, tampoco, leer alguna vez otro

(Los sinsabores del verdadero policía del primero, porque me gusta el

título, y Kafka en la orilla, del segundo, porque me intriga lo que

puede salir de una lectura japonesa del checo).

Me parece que Bolaño tiene algo juvenilista que

es muy diferente del juvenilismo cortazariano (creo que Los detectives

salvajes ha sido comparada con Rayuela). Por eso me felicito de no

haberlo leído de joven, ya que tal vez me lo habría arruinado. Lo mismo vale

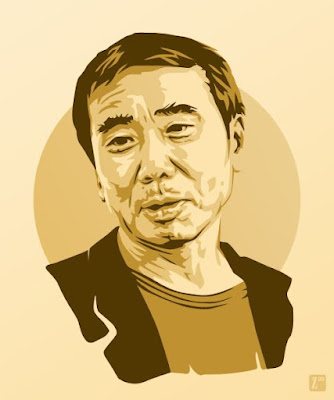

para Murakami, pero este matiz está atenuado, o resulta atenuado para un

occidental. De todas maneras, a Murakami se le ha reprochado su exceso de

occidentalismo (su preferencia desmedida por el jazz y la música clásica, y por

escritores europeos). Aplicando el razonamiento de Borges, podríamos decir que

el Japón de Murakami, al contrario, resulta auténtico, en la medida en que

presupone lo japonés, sin apelación al color local (como lo hace,

espléndidamente, Sei Shonagon en El libro de la almohada, de los que

olvidamos sus descripciones de vestuarios y mobiliarios, y nos quedamos con las

paisajísticas, que pueden ser tan japonesas como de cualquier otro país). Esto

es, no obstante, relativo. Condenados a las traducciones españolas, los

lectores latinoamericanos tenemos que vérnoslas con la “calderilla”, “hacer la

colada”, “jersey”, “coger un taxi” y, además, los términos intraducibles,

especialmente de comidas y de bebidas. Estas interferencias alcanzan para que

el lector se invente un pequeño exotismo portátil. Por lo demás, nuestro

imaginario japonés tiene poco de campesino y de tradicional: lamentablemente no

vemos las películas de Hayao Miyazaki, tal vez porque se piensa erróneamente

que son para chicos. Nuestro Japón ya está occidentalizado y Murakami nos

parece perfectamente japonés aunque sus personajes sean dueños de bares de jazz

o lean a Borges. En este sentido, el español de Bolaño no desdeña las bondades

de una suerte de lengua neutra o que alterna mexicanismos con chilenismos y

argentinismos, según le convenga. Su exotismo, además, se nutre de la

perspectiva estadounidense, porque su México es de frontera (también el

exotismo de Murakami se nutre de la frontera con la China, pero al lector

occidental eso se le escapa). Si yuxtaponemos el cine de Miyazaki y la

narrativa de Murakami ninguno es estrictamente “contemporáneo”, porque uno alude

a un pasado campesino y el otro a un futuro urbano. La de Bolaño, especialmente

2666, es omnívora de varios imaginarios y narrativas, en una mezcla

abigarrada que sorprendentemente sale siempre bien. En su factura hay una

facilidad engañosa, que puede crear la ilusión de que cualquiera podría

escribirla. Bastaría googlear sobre diversos temas y meterlos en la novela. No

es tan sencillo. En 2666, Bolaño ha sabido transmutar la mathesis

que caracteriza al género desde el Quijote. El saber ha sido reemplazado

por la información. Bolaño, gran lector de narrativa y de poesía, utiliza los

buscadores de Internet todo lo que le viene en gana, pero esa información se

transforma y se vuelve elemento circunstancial, a menudo exacerbado, como en la

eficaz enumeración caótica.

El fin del mundo y un despiadado país de las

maravillas alterna una historia kafkiana con una pynchoniana, que

corren paralelas hasta que se encuentran en el final (el lector lo hace sin que

lo haga el novelista). En rigor, la primera historia se va poniendo

pynchoniana, mientras que la segunda es kafkiana de entrada. Promediando la

novela, dos personajes revisan varios libros, buscando información sobre los

unicornios, entre ellos El libro de los seres imaginarios. Pues bien, la

historia kafkiana pareciera filtrada por el Kafka borgiano, pero esta impresión

tal vez sea una ilusión del lector latinoamericano. Puerilmente, y recordando

una idea que César Aira atribuye a Osvaldo Lamborghni, un argentino puede

justificar la lectura de esa extensa novela solo para disfrutar de esa mera

escena.

Creo que Piglia dice también algo sobre los

géneros y se ha hablado mucho acerca de su valorización en la literatura

contemporánea y en la estética posmodernista. A mí no me convence, por lo menos

no en Murakami y en Bolaño. Yo creo que para ellos los géneros son herramientas

útiles para narrar y, una vez usados, son abandonados. La literatura moderna

los criticaba o “desconstruía”. Bolaño y Murakami los usan con profusión,

incluso abusando de ellos, pero no les interesan. Pasan de uno a otro, con desdén

y plasticidad. Ya han pasado por la criba altomodernista, pueden ser

reactivados para avanzar con una historia, pero eso no implica una

valorización. No sé si lo que digo tiene validez teórica. Me atengo a estas dos

obras. Policial, aventuras, ciencia

ficción, fantástico: no tienen ninguna importancia. También Murakami usa el

Google, pero no abandona la biblioteca, como lo prueban los dos personajes, que

piden prestados en una pública de Tokio todos esos libros extraños para su

investigación sobre los unicornios.

El otro exotismo que se nos escapa a los

occidentales es el ruso-japonés, el de Crónica del pájaro que da cuerda al

mundo. La mathesis sobre la Segunda Guerra Mundial se despliega en

todo su esplendor, con la ventaja de articularse desde el punto de vista del

“eje del Mal”. La Siberia de Murakami (su primera novela, que no leí, se titula

Siberia Blues) nos hace presentir que la partición Occidente-Oriente no

puede más que ser occidental. Conflictos con China, torturadores mongoles,

generales rusos, acorazados estadounidenses: no hay Oriente para Murakami, hay

el Japón y una diversidad de alteridades amenazantes y atrayentes. Para un

lector latinoamericano, tal vez lo más típicamente japonés sea ese erotismo

sutil, delicado, que tiñe muchos momentos, especialmente de Crónica del

pájaro que da cuerda al mundo y, sobre todo, de Al sur de la frontera,

al oeste del Sol.

Más allá de la teoría, si hay algo en lo que el

chileno y el japonés coinciden es en la preferencia por personajes perdedores,

segundones, que libran sus pequeñas batallas en el llano, siempre derrotados de

antemano por fuerzas que los exceden. Personajes casi sin psicología o más

exteriores que interiores, sujetos de acción más que de pasión, víctimas del

azar de los acontecimientos más que soberanos de la aventura. Son novelas superficiales,

porque han tomado nota de la destrucción de la profundidad de los modernos,

pero saben igualmente que no se la puede cambiar por una superficialidad que volvería

a operar como fundamento. De ahí la notificación “clásica”, en sentido

borgiano, la narración anti-expresiva, de hechos atroces, como los femicidios

en 2666 o los crímenes de guerra en Crónica del pájaro que da cuerda

al mundo (que incluye una inolvidable escena de desollamiento). Estas

postulaciones de la realidad no se quieren objetivas si asépticas, sino que más

bien verosimilizan lo que narrado expresivamente se volvería inverosímil. De

todas maneras, para un argentino, o por lo menos para mí, el Japón de Murakami

es tan exótico como el México de Bolaño. Felizmente.